一個有感情的機器人,一個永遠陪伴無私奉獻的機器人,它能不能讓我們的生活變得更加美好?如果人是自私的、狡黠的、唯我獨尊的,那么被人所創造的機器人難道就不會沾染人的惡習嗎?很多人疑惑,機器人技術越來越發達到底是人類福音還是潘多拉的盒子?電影《她》和《機械姬》都在這方面有深刻的思考。雖然有質疑也有擔心,但機器人技術的發展勢不可擋,我們只能直面挑戰。

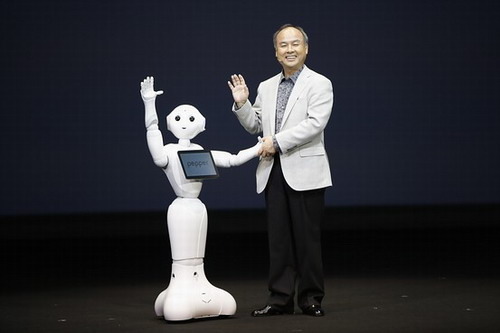

6月20日上午10時整,日本軟銀公司(SoftBank)開始正式面向普通用戶銷售人形機器人“Pepper”。僅僅1分鐘之內,1000臺單價超過1萬元人民幣的“Pepper”即告售罄。

在日本媒體的報道中,這臺被軟銀公司社長孫正義稱為世界上首臺“有愛”的機器人,能夠通過與人類的對話以及從外界搜集獲取的信息而產生自己的“感情”。透過麥克風、攝像頭以及其他眾多傳感器,“Pepper”會主動去安慰傷心哭泣的主人,也會在主人力挺的球隊輸球時,跟主人一樣表現出一副垂頭喪氣的模樣。與此同時,每個“Pepper”與人類交往的經驗都將會通過互聯網連接被儲存到云端,從而讓所有“Pepper”共享“集體智慧”,以幫助“Pepper”們不斷成長,更加適應和擅長與人類進行交流。

如果說過去提起機器人,人們更多地會聯想到工業生產流水線上不知疲倦忙碌著的各種鋼鐵臂膀,那么“Pepper”的面世則清楚地告訴人們,隨著電腦、傳感器、人工智能等技術的日新月異,在不久的未來,人形機器人將會令人們越來越分不清它們究竟是機器還是人。

作為人形機器人的創造者,人類是否做好了迎接“機器人時代”的準備?走在人形機器人研究和開發最前列的日本,又如何來看待機器人所帶來的各種全新問題?日本《朝日新聞》6月21日專門刊發整版文章,從倫理觀念、法律制定、就業趨勢等角度,全方位地深入探討了在未來人類與機器人的相處之道。

該文章指出,人類對于人形玩偶原本就具有特殊的喜愛之情,而一臺外形酷似人類,既能說會道又具有喜怒哀樂的人形機器人無疑更加容易俘獲人心。因此在未來,也許會有越來越多的人不再將人形機器人視為一件物品,而是將其當作自己的家人來對待。

然而,將機器人人格化必然會帶來諸多的倫理問題和困境。例如,如果機器人傷害了人類或者進行了犯罪行為,人類能夠向機器人追究責任嗎?向機器人士兵輸入“保護戰友,殺死敵人”等指令程序的行為在道德上又該做如何評判?

事實上,早在半個多世紀以前,美國著名科幻小說家、科普作家艾薩克·阿西莫夫就已經意識到機器人將給人類社會帶來重大倫理問題,并在其作品中開創性地提出了所謂“機器人三原則”。第一原則,機器人不得傷害人類,或看到人類受到傷害而袖手旁觀;第二原則,機器人必須服從人類的命令,除非這條命令與第一原則相矛盾;第三原則,機器人必須保護自己,除非這種保護與以上兩條相矛盾。

對此,《朝日新聞》的文章更進一步地分析認為,阿西莫夫的“機器人三原則”主要旨在從機器人制造者的角度來規范相關倫理。但在今后,人類還必須從機器人使用者的角度就相關倫理達成社會共識。例如,當前機器人開發領域中十分熱門的穿戴型機器人對于克服身體殘障或者減輕重體力勞動負擔固然大有裨益。但如果為了刻意強化某方面的生理機能,而采用相同的技術來改造原本健康的肌體,這種行為又是否應該被允許?

與倫理觀念模糊相伴而生的問題還有法律的不健全。作為機器人的一種,自動駕駛汽車在技術上已經成為可能。但是,一旦發生事故,其責任到底應由生產廠家來承擔,還是由所有者或使用者來承擔?自動駕駛汽車之間出現了沖突又該如何處理?僅從這一個小小的例子就不難看出,圍繞機器人制造和使用的法制建設顯然還遠遠跟不上機器人技術發展的步伐。

此外,遠距離遙控型機器人的使用還有可能造成不同國家之間的法律難題。例如,當操作人員在一國的領土或者公海上遙控位于另一國家領土內的機器人時,如果發生事故,究竟應該適用哪國的法律進行裁決?

今年4月,日本就發生了這樣一起頗具諷刺意味的案件。某男性為抗議安倍政權意圖重啟核電站,操縱小型遙控無人機攜帶放射性物質降落至首相官邸屋頂。但當作案者主動投案自首后,日本司法部門卻陷入到了“無法可依”的尷尬境地。

有鑒于此,日本國內的相關學者正著手成立“機器人法學會”,致力于網羅法學家、機器人研究人員、生產廠家和消費者等社會各界人士參與其中,以期從不同立場來全面地、總括性地思考與機器人相關的法律問題。

“半澤直樹將會丟掉飯碗!”這絕不是危言聳聽。《朝日新聞》的文章介紹稱,半澤直樹是日本近年來最火爆的同名電視連續劇的男主人公。在劇中,其工作是在銀行負責審核融資對象的信用情況。不過,隨著人工智能技術的飛速發展,類似的企業分析等工作將不再是人類的強項。

2013年,英國牛津大學的研究人員發表了一篇題為“雇用的未來”的論文,在全世界范圍內引發強烈反響。該論文對現今的702種職業進行分析后,列舉了今后10至20年內消失的概率較高的職業,其中就包括保險業務審核者、不動產經紀人、會計師、導游等當前的熱門職業。

對此,《朝日新聞》的文章認為,未來的人們在進行職業規劃時,與其試圖與機器人一較高下搶飯碗,倒不如發揮人類的特長和強項,去從事那些無法交給機器人完成的工作。

例如,在未來,精密的外科手術或許可以交由機器人來代勞,但撫慰患者及家屬,給予其親人般的溫暖,這些卻只有人類才能做到。自動翻譯機的發展也許能夠取代翻譯這一職業,但與此同時,如何運用母語更具邏輯、更富于表現力地表達自己的思想將會變得尤為重要。因此,能夠幫助人們提高語言表達能力和水平的語文老師這一職業將變得更加熱門。為此,該文章推測,在當今的大學里,理工科往往被認為更有利于就業,但在未來,人文科學也許會更受追捧。

(圖片來源網絡)