德國政府2014年重新發布“德國創新—高技術新戰略”,提出了六大任務:數字經濟與社會,可持續商業與能源,雇傭創新世界,健康生活,智能移動性,民用安全。其中,由德國科學研究聯盟數字經濟與社會促進組發起的“工業4.0”計劃,即是屬于“數字經濟與社會”任務下的一項國家計劃,由政府牽頭,聚集了德國乃至世界最頂尖的工業企業以及研究機構,描繪了制造業的未來愿景。“智慧工廠”計劃作為德國已經運行10年的制造演示驗證與研究平臺,率先參與了“工業4.0”的演示與研究,為其發展提供了重要支撐。

工業4.0圖景

一、智慧工廠計劃及其愿景

(一)計劃

“智慧工廠”計劃于2005年由歐盟、德國教育與研究部等部門和機構共同發起,參與者包括弗勞恩霍夫研究所以及西門子、博世、FESTO、哈挺、約翰·迪爾、思科等知名企業。“智慧工廠”計劃是一個獨立的制造演示驗證與研究平臺,創新的信息和通信技術及其應用在一個現實的工業生產環境中進行測試和開發。“智慧工廠”計劃旨在將工廠自動化與復雜的信息技術集成,日常生活中的消費電子設備和應用將在工業中拓展傳統的加工方法,讓未來工廠的運行變得更柔性和更高效。

智慧工廠位于凱澤斯勞滕的德國人工智能研究中心,在這些工廠中,以直觀和可接近的方式演示著“工業4.0”的關鍵領域。智慧工廠的中央研究和驗證平臺是一個混合式驗證工廠,可以從一件到批量地生產定制化產品,功能電氣組件柔性聯網,無線通信系統運行在系統內和全部控制層級中。

“智慧工廠”——試驗智能技術的演示驗證中心

(二)愿景

在全球化競爭、創新和產品壽命周期縮短、定制化的背景下,制造商必須將其工廠系統設計得更具柔性和適應性。現代信息和通信技術帶來了機遇,如無線傳感器網路、語義產品記憶、移動交互和泛在網絡接入。隨著泛在計算和物聯網的普及,現代工廠正在朝智能環境發展,虛擬與現實世界之間的鴻溝越來越小。

通過賽博物理系統(CPS)將虛擬與現實世界融合,以及隨之而來的技術過程與商業過程的交融,通過“智慧工廠”概念得到了最好的詮釋。在生產系統中部署CPS是智慧工廠的本源,智慧工廠的產品、資源和工藝都由CPS表征,與經典生產系統相比,它隨時都具備質量、時間、資源和成本優勢。智慧工廠根據可持續的和以服務為導向的商業實踐來設計,支持適應性、柔性、自適應能力和學習特性、容錯性以及風險管理。

通過基于CPS的生產系統柔性網絡,高級自動化在智慧工廠中成為標準,實時響應的柔性生產系統可以讓生產過程得到根本優化,生產可以根據自適應、自組織生產單元的全球網絡實現優化。這在創新、成本和時間節省方面是一次生產革命,也建立了一個自下而上的生產價值創造模型,其聯網能力創造新的和更多的市場機遇。

“智慧工廠”概念示意

二、智慧工廠的內核——物聯工廠

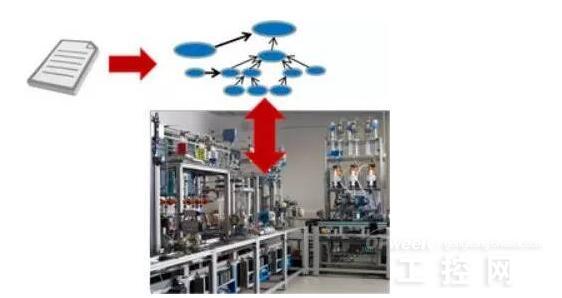

“智慧工廠”的內核其實就是基于物聯網的“物聯工廠”(FoT)。日常環境的物聯網正在轉變為工廠環境的“物聯工廠”,其概念的內核包括物聯網基礎技術、結構柔性、內容集成、語義描述、全局標準化參考架構,精益技術和精益信息貫穿其中。物聯工廠主要涉及三個方面:架構、信息管理、用戶支持。

“物聯工廠”核心技術

(一)架構

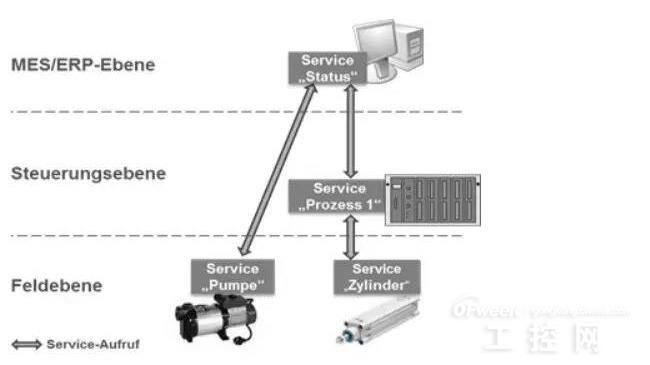

新智能現場設備的加入以及分散自動化的提升,對減少集成工作的方法提出了需求。以服務為導向的架構(SOA)概念是一個強有力的將功能軟件模塊與大型IT系統集成的分散式方法,對于自動化技術的軟件架構是一個很好的補充,包括機電一體化功能集成和智能現場設備。研究主題包括從商務軟件到自動化領域的架構轉換、方法、協議和工具,以及工業現場設備中即插即用原則的實現。研究重點有以下兩個:通過即插即用技術實現設備集成;自動化中的以服務為導向的架構(SOA-AT)。

——通過即插即用技術實現設備集成。主要關注:物理與軟件接口的建模和標準化,提供數據以配置現場設備,面向生產環境的適當即插即用技術的開發與適配。

——自動化中的以服務為導向的架構。主要關注:面向自動化的、基于以服務為導向概念的統一通信模型構建,在自動化中應用SOA-AT的概念和方法開發,面向技術實施的技術評價和評估。

“物聯工廠”架構示意

(二)信息管理

在生產環境中互連的設備順利執行功能以及自主行動的一個必要條件,是對數據和信息環境的清晰表達。自動化“金字塔”的所有層級都產生大量數據和信息,它們都與各自的機器、工廠和設施連接,并且從外部不可見。由于基于生產的數據和信息的語義注釋是可視的、依環境提供的,這種環境敏感的自動化增加了柔性以及工廠的效率。研究重點有三個:物聯工廠中語義技術的重要性及其使用;通過環境敏感的自動化達到生產環境中柔性的新維度;工廠系統中用于優化工藝的空間環境信息的使用架構。

——物聯工廠中語義技術的重要性及其使用。主要關注:在生產環境中識別并處理適當的知識源(知識獲取);產品、工藝和工廠的語義描述;生產中服務的動態定位和自動編排。

——通過環境敏感的自動化達到生產環境中柔性的新維度。主要關注:將環境感知計算原則轉移到自動化中;構建統一數據格式和接口,以闡明動態工廠環境以及數據譜系的提取和建立。

——工廠系統中用于優化工藝的空間環境信息的使用架構。主要關注:開發一種數據格式,實現空間環境信息的統一表達;形式描述的知識庫構構建,以解釋環境信息;實現來自不同環境源信息的集合與語義解釋的總體架構。

“物聯工廠”信息管理示意

(三)用戶支持

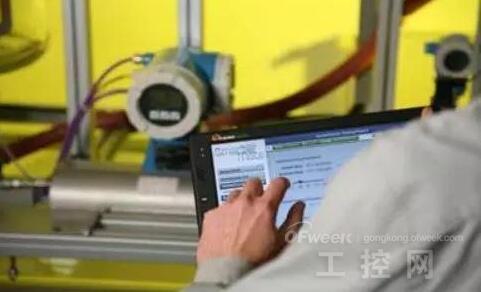

在物聯工廠,關注點在人員。未來的技術系統必須使自己適應人的能力,即useware工程(根據人的能力和需求進行技術設計),從信息學到工廠自動化領域的方法和工具都需要基于模型的用戶界面。這些模型、方法和工具的應用還包括工廠環境內的機器移動操作和泛在用戶支持。研究重點有四個:基于模型的用戶界面開發;人機交互圖像驅動的用戶界面術語適配;與工業現場設備進行基于直觀任務的通信;工廠環境中的泛在用戶支持。

——基于模型的用戶界面開發。主要關注:將基于模型的用戶界面開發(MBUID)的原則從信息學到自動化技術的轉移;基于模型的連續架構和軟件工具鏈的開發;useware開發過程中的可用性范本形式化與集成。

——人機交互(HCI)圖像驅動的用戶界面術語適配。主要關注:以用戶和任務為中心的用戶界面術語生成;環境集成,以表達依賴用戶的相關信息;通過模型組成部分再利用減少開發時間。

——與工業現場設備進行基于直觀任務的通信。主要關注:現場設備的直觀識別;通信接口的自動配置;并行多用戶操作的實施;N:M通信鏈的安全操作。

——工廠環境中的泛在用戶支持。主要關注:實踐知識轉換為形式化知識模型(輔助系統數據庫的構建);開發與建檔過程的接合與標準化;基于移動、交互和環境的形式化實踐知識提供。

“物聯工廠”用戶支持示意

三、結束語

與我國在各行業優勢企業中分散實施的“智能制造示范工程”不同,“智慧工廠”計劃統合德國乃至世界自動化領域軟硬件巨頭的力量,集中攻克相關基礎技術,進行集成演示驗證,繼而形成標準架構,實現統一的信息管理,并且特別重視“工業4.0”時代下提升人的工作能力。

同時,與我國在智能制造發展中偏重智能制造裝備和基礎器件不同,“智慧工廠”計劃瞄準未來“軟性制造”和“面向服務的制造”的發展趨勢,大力開發軟件技術或者軟硬結合的技術,這既是智能制造裝備的價值之所在,也是未來掌握先進制造業話語權的關鍵之一。

因此,在大力鼓吹“工業4.0”的同時,我國上至制造業主管部門,下至各行業,也還需要追溯本源,抓住問題的實質和發展的關鍵。“智慧工廠”計劃就是反映德國“工業4.0”發展思路和技術途徑的一個鮮活案例。本文中篇和下篇還將陸續介紹該計劃的“重點項目”以及“工業4.0演示驗證”。